LA CAMPAGNA ROMANA

di Raffaele Marchetti, tratto da “La Campagna Romana nell’arte dei XXV” monografia a cura di Renato Mammucari – Velletri 1996

Il pastore transumante che dai monti dell’appennino centrale conduceva al pascolo il gregge verso la Campagna romana aveva eletto a punti cardinali naturali il monte Soratte, la cupola di san Pietro ed il monte Cercello (Circeo). IL Tomassetti agli inizi del secolo (ventesimo) stimava la Campagna romana ampia 212.350 ettari e così ne delimitava i confini: “da nord a est il monte Sant’Oreste (Soratte), il fiume Correse, i monti Corniculani, il monte Gennaro, i monti Tiburtini, i monti Prenestini. Da est ad ovest i monti Laziali (Rocca Priora e Monte Cavo), monte Lariano, monte Peschio, il fiume Astura, il mare Tirreno, i monti della Tolfa ed i monti Sabatini”.

Il dominatore del territorio è stato l’armento che, favorito dalle condizioni topografiche e climatiche, si è sempre nutrito delle erbe che spontaneamente e per lunghi periodi dell’anno ricoprono la Campagna romana. L’uomo è stato da sempre interessato a dimorarvi dapprima occasionalmente con i pastori che venivano a svernare e poi sempre più in modo fisso e continuativo. Per parlare di una cultura propriamente laziale e cioè quella condotta da un insediamento stabile e consistente, gli studiosi giungono al primo millennio a.C. nella fase definita l’età del bronzo finale. I primi insediamenti si hanno nei Colli Albani, Pratica di Mare ed Anzio. L’incremento di presenze nella Campagna romana riduce gli spazi alla pastorizia ed il pastore transumante pur conservando le sue attività di allevatore, cacciatore e raccoglitore comincia le sue esperienze di agricoltore e si insedia stabilmente.

IL PASSAGGIO DALLA ECONOMIA CURTENSE ALLA VITA NEI CASTRA NELLA CAMPAGNA ROMANA

Tratto da “Homines de Juliano” di Raffaele Marchetti

La campagna romana alla caduta dell’Impero d’Occidente risultava scarsamente abitata. Comunità di pastori che avevano abbandonato pressoché totalmente la pratica della migrazione a causa della sempre maggiore difficoltà di reperire spazi per la pastorizia, vivevano in villaggi di capanne.

Non in quantità rilevante, vi risiedevano anche cittadini liberi o emancipati che possedevano in uso esclusivo piccoli appezzamenti di terreno estesi fino ad alcuni iugeri (uno iugero è esteso circa duemilacinquecento metri quadrati) lavorandolo secondo antichi usi. Si trattava spesso di residenti che affondavano le origini a prima della dominazione di Roma sulla campagna romana o di ex soldati romani che avevano ottenuto terreni in premio alle vittorie in guerra. I romani consentirono all’inizio della loro dominazione che i contadini conservassero gli usi praticati sul terreno limitandosi a mere imposizioni di tributi sul raccolto. Sempre nell’agro romano v’erano colonie di schiavi abitanti le domus cultae o isolate ville rustiche…. Al fine di reclutare nuove forze da destinare all’agricoltura nelle dimore rustiche gli aristocratici, abolirono il divieto per gli schiavi, fino ad allora praticato, di avere famiglia all’interno delle ville rustiche, concedendo anche incentivi a chi avesse maggiormente procreato. Le esigenze degli schiavi, anche grazie all’aumentata forza contrattuale, si fecero col tempo vieppiù insistenti; essi reclamavano con vere e proprie rivolte partecipazioni alla divisione del raccolto e più ancora rivendicavano la libertà. Fino ad allora il ricavato del lavoro degli schiavi andava interamente al padrone. Al contrario, come già si è detto, i contadini liberi erano assoggettati al solo “tributum” ed il raccolto, detto “labor”, era di loro esclusiva spettanza. Dal diritto romano apprendiamo che verso la fine dell’Impero Romano, nella campagna romana venne introdotto il rapporto agrario detto “colonìa”. Si distingueva tra coloni angari e coloni perangari. I primi erano tenuti a concedere la quarta parte del raccolto, mentre i perangari, erano in rapporto di subordinazione se non di vera e propria schiavitù con il proprietario. I coloni angari, godevano dunque di una posizione di privilegio, perché spesso si trattava di appartenenti a famiglie che preesistevano all’avvento di Roma e pertanto titolari di diritti per antica consuetudine. Con l’avvento della Chiesa era stato accelerato il processo di liberalizzazione della schiavitù e non pochi patrizi romani convertiti al cristianesimo, spinti dal bisogno di purgarsi l’anima, avevano consentito agli schiavi di acquistare non solo la libertà ma a volte anche la proprietà di piccoli appezzamenti (portiuncolae) di terreno cedendoli in donazione per atto pubblico con la formula “per la salvezza dell’anima”. (Touberte Pierre: “Feudalesimo Mediterraneo: il caso deLazio Medioevale” ed. Jacka Boock, 1980) Anche questi schiavi liberati, ruppero il rapporto di coloni periangari e lasciate le abitazioni, luogo della loro schiavitù, si insediarono sul territorio o per esserne divenuti proprietari o per goderlo secondo gli usi riservati ai cittadini liberi. Fu così che la permanenza di genti nell’agro romano si moltiplicò e il contatto tra le famiglie accrebbe il senso del vivere in comunità e creò così i presupposti del passaggio dalla vita “curtense” cioè all’interno delle micro-comunità rette dal pater-familias, alla vita nel “castrum”.

Il contatto tra le famiglie avvenne per esigenze di convivenza sia materiale che spirituale. Bisognava regolamentare l’uso del territorio in modo civile evitando liti cruente. V’era altresì voglia di valicare i confini delle corti o di evadere dal villaggio di capanne. Il contatto tra le famiglie generò una prima forma di aggregazione definita comunità di “homines”. Era retta dall’assemblea dei capo-famiglia abitanti un territorio circoscritto da confini naturali.

Signori appartenenti al nuovo ceto emergente, rappresentato dai membri delle famiglie della aristocrazia ecclesiastica, per il passaggio dei domini dell’impero romano alla chiesa, venivano investiti della signoria su vasti territori (fundi o masse). All’epoca di queste infeudazioni su detti territori i cittadini liberi che praticavano l’agricoltura erano tenuti a corrispondere la quarta parte del prodotto alla chiesa che così aveva perpetuato l’uso di versare il “tributum” dovuto all’imperatore. I cittadini liberi godevano dei frutti del bosco e del pascolo nei luoghi non as soggettati a coltura.

Preminente rispetto all’agricoltura era la raccolta dei frutti spontanei, della legna secca, delle erbe per medicamenti ed alimenti, la caccia di animali selvatici e l’allevamento di bestiame per gli usi strettamente domestici. Il modello economico era dunque quello detto della economia di sussistenza.

Ogni nucleo familiare traeva dalla terra il necessario per la vita per lo più con il sistema della raccolta, ricorrendo solo rarissimamente alla coltivazione che veniva riservata alle zone particolarmente fertili (optimae terrae sementari ciae). In questa economia rari erano gli scambi e le esigenze di rapportarsi con l’altro. I feudatari, ricevuto in feudo un determinato territorio, impossibilitati a modificare le antiche usanze e diritti in favore delle popolazioni dei residenti, ribadite anche in trattati come la Pace di Costanza, cercarono soluzioni per destinare sempre maggiori spazi all’agricoltura; così facendo avrebbero incrementato la quantità di tributi a loro spettante che all’epoca delle concessioni in feudo erano pochi a causa delle ridotte quantità di terreno coltivate. Favoriti dall’incremento demografico e raccogliendo una già strisciante voglia di vita comune, i feudatari si legarono con facoltose famiglie desiderose di investire le loro ricchezze. I primi mettevano a disposizione il territorio loro concesso in feudo e le famiglie benestanti impegnavano somme di denaro. Il fine era quello di costruire su un poggio, monte o colle, un castello.

Realizzato il Castello si passava dunque alla ricerca di nuclei familiari che volessero risiedervi: le parole d’ordine erano “amasare homines”, “congregare populum”. (Touberte Pierre: “Feudalesimo Mediterraneo: il caso deLazio Medioevale” ed. Jacka Boock, 1980)

Le prime ad essere interpellate erano le popolazioni residenti alle quali veniva proposto di entrarvi assegnando loro un terreno dove edificare, un orticello a ridosso delle mura, oltre alla concessione in colonia di un appezzamento di terreno dove praticare l’agricoltura.

L’intento era manifesto e chiaro. Gli abitanti avrebbero corrisposto, secondo gli antichi usi, un quarto del prodotto dei campi a questi investitori ed in cambio avrebbero ricevuto servizi quali il diritto ad una abitazione sicura e protetta militarmente dalle invasioni delle orde barbariche che imperversavano per l’Italia, una organizzazione della vita amministrativa e della giustizia. Il patto di ingresso ai castello prevedeva sì tante concessioni ma costringeva i residenti ad accentuare la coltivazione. Veniva così assicurata al signore una “corrisposta” elevata che rendeva produttivo l’investimento e ne incoraggiava ulteriori. Bisognava da parte dei naturali cambiare gli usi che li vedevano allevatori di pochi capi di bestiame, raccoglitori e solo saltuariamente agricoltori; dovevano diventare prevalentemente agricoltori. Ormai questa strada era necessitata dall’incremento demografico verificatosi in tutta l’Europa che aveva contribuito non poco all’abbandono del nomadismo e rendeva sempre più impellente il bisogno di ogni individuo di avere per sé un territorio circoscritto con l’esigenza di regolamentare il possesso ed ancorarlo al rispetto di regole. Per invogliare alla coltivazione dei campi sempre maggiori nuclei familiari, era invalso l’uso che il Signore del Castello mettesse a disposizione degli agricoltori “li bovi aratori”. Erano questi animali da tiro che consentivano di rompere il terreno e di prepararlo per la semina. Era proibitivo per le finanze di una famiglia allevare buoi da utilizzare solo per la semina e pertanto venivano forniti dal Feudatario. Parimenti per la semina vi era la prestanza del seme da parte del Feudatario; in apertura dell’annata agraria veniva dato in uso il seme la cui riconsegna in pari misura da parte del colono avveniva terminato il raccolto.

E’ ricorrente incontrare nei documenti di istituzione del Castrum la seguente dizione: “… Il Signore promette e si obbliga concedere alli vassalli di questo Castello a lavorare tutta quella quantità di territorio con la solita risposta del quarto di tutto quello che si raccoglierà”.

Per consentire un maggior raccolto il Signore del Castello provvide a cioccare le estesissime macchie che ricoprivano gran parte dell’agro romano.

I terreni guadagnati all’agricoltura venivano assegnati a lavorazione sempre con un rapporto di colonia che prevedeva la divisione al quarto del prodotto.

I Signori del Castello annotavano in appositi registri, detti “Quartarini”, tutti i nomi dei coloni cioè di coloro che avendo in uso il terreno erano tenuti a corrispondere il quarto del prodotto. L’assegnazione dei terreni avveniva nel modo seguente: venuta l’ora della semina, si recavano sul terreno guadagnato alla coltivazione ed il rappresentante del Signore estraeva a sorte la porzione di terreno da assegnare ad ogni pater-familias.

La costruzione del Castello avveniva secondo uno schema fisso; individuato il rilievo su cui edificare, veniva delimitato il terreno con una cinta muraria che conteneva due sole aperture all’esterno per poter controllare tutte le entrate. All’interno delle mura si disponeva da un lato il Castello del Signore e spesso distante ma sempre in posizione dominante la Chiesa. Le abitazioni e gli opifici pubblici e privati, venivano edificati nelle adiacenze delle due maggiori costruzioni, a forma di anelli concentrici coincidenti spesso con le curve di livello. Le case venivano costruite l’una all’altra adiacenti a quelle dell’ultimo anello di crescita ed hanno assolto spesso al ruolo anche di muro di cinta rivolgendo all’esterno la parte posteriore in cui si aprivano rare finestre a forma di feritoia.

Con le successive espansioni che seguirono alla primitiva struttura (e questo denota il successo ottenuto dal nuovo modello economico) si procedette a costruire ulteriori anelli ovviamente più in basso di quelli precedenti e le nuove abitazioni andavano a sostituire nel ruolo di cinta muraria le precedenti. Questo sistema di anelli concentrici favorì il formarsi di vicoli oscuri incastrati tra file di case alte; le viuzze erano collegate tra di loro e con la sommità della rocca, da passaggi coperti e da scalinate che dalla rocca tagliavano verso il basso intersecandosi con i vicoli. (Touberte Pierre: “Feudalesimo Mediterraneo: il caso deLazio Medioevale” ed. Jacka Boock, 1980)

Basterà visitare uno dei moltissimi borghi medioevali ancora esistenti per rendersi conto direttamente di come sia comune a tutti questo reticolo di viuzze che si sono venute a creare con la realizzazione nel tempo delle nuove costruzioni successivamente alla prima edificazione del castello

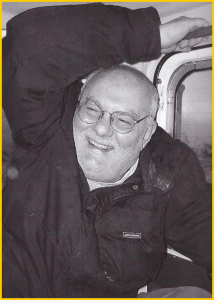

FEDERICO TALONE (1897-1976)

progenitore di una famiglia di musicisti artenesi

(tratto da: intervista a Pasquale e Benito Talone effettuata il 7 luglio 2005 a cura di Raffaele Palone, Bruno Sorani e Martine Challier ;

“cultura musicale di Federico Talone e figli ad Artena” Manoscritto redatto da Pasquale Talone—luglio 2007)

Federico Talone (1897-1976), figlio di Domenico e Maria a soli 7 sette anni si avvicina alla musica incuriosito dal mandolino suonato da un “dottore forestiero di cui non ricordo il nome” (racconto di Benito Talone) nell’osteria gestita dai genitori di Federico in via Gelsi ad Artena. Secondo Benito fu proprio l’anonimo dottore a dare al piccolo Federico il nomignolo di “Federicuccio”, soprannome che lo accompagnerà per tutta la vita… ed oltre.

Federicuccio inizia a suonare la chitarra nella bottega di un calzolaio ubicata a “for de porta” nel centro storico di Artena accompagnando spesso l’artigiano suonatore di mandolino.

A 13 anni il piccolo Federico, sostenuto dalla madre Maria, entra al Conservatorio Santa Cecilia di Roma per studiare flauto ed ottavino, studi che saranno interrotti dalla prima Guerra Mondiale.

Partito militare Federico porterà con se l’ottavino ed il metodo di solfeggio Pasquale Bona per continuare a coltivare la sua passione.

Prigioniero in Austria entra a far parte di un’orchestra composta da prigionieri e grazie a questa opportunità continuerà lo studio della musica.

Tornato ad Artena inizia a suonare in vari teatri l’operetta ed il varietà.

Così Pasquale scrisse di proprio pugno in un memoriale che intitolò “Cultura musicale di Federico Talone e figli ad Artena” :

“Dopo aver fatto parte come flautista delle orchestre del Teatro Ginnetti di Velletri, dei teatri Argentina e Quattro Fontane e d’un teatro di Civitavecchia, Federico Talone prese ad insegnare musica e strumenti ad Artena, negli anni 30 del 1900. Fondò un’orchestrina con mandolini e chitarre, e successivamente subentrarono due violini, suonati dai figli Pasquale e Antonio. Il paese era in prevalenza popolato da contadini e pastori, con una minoranza operaia che lavorava alla BPD di Colleferro e alla cava di Costantini ecc. I più sapevano appena leggere e scrivere; gli altri analfabeti. Come ritrovo vi era solo l’osteria. A poco a poco la musica che era concentrata in casa, cominciò a diffondersi per il paese, dando una svolta alla solita vita monotona. Noi in casa si studiava, io studiavo il violino e il flauto e già suonavo il mandolino e la chitarra, Antonio suonava il violino, il mandolino e la chitarra, ma io continuavo a studiare e in quella vecchia casa di Borgo Santa Croce, rintronava musica di tutti i generi dal leggero al classico. La domenica si andava alla fraschetta e con i violini, mandolini e chitarre suonavamo di tutto, e i clienti si divertivano con noi tra un bicchiere e l’altro e intanto cominciavano ad acquisire una cultura musicale.

Si suonava mascherati a carnevale ecc. senza guadagno, all’osteria ci pagavamo il vino, non eravamo menestrelli; non volevamo esserlo. Poi si formarono le bande musicali, quella formata nel convento dei frati diretta da Federico Talone; quella formata nel convento delle suore diretta da Felicetto De Angelis, che suonavano nelle ricorrenze.

Dallo stornello, i pastori e i contadini cominciavano a passare a motivi classici mentre accudivano nei lavori in campagna e fischiettavano quel che sentivano da noi; dal saltarello alla polka, e, mazurka…..

… A fine anni 20 e negli anni 30, con la sua orchestrina, suonò al cinema di Padre Bartoli, al Palazzaccio, che si davano ancora films muti. Ha composto anche polke, mazurke, valzer, fox-trot, charleston, tanghi, marce, qualche piccola marcia sinfonica e una serenata, che si fondono tra il popolare, il classico, l’esotico, il triste e l’allegro con difficili variazioni tutte suonate dall’autore, nella sua orchestrina, accompagnato da bravissimi chitarristi formati da lui come Federico Guglielmetti detto Barozzetta, suo nipote Adollfo Mattozzi detto Bionna; Alfredo Roia detto Pizzicotto, Vittorio Valeri detto Fiore; Gino Lanna detto Pisello e il batterista Vittorio Cipriani detto Cinciarelli. Successivamente Adriano, figlio di Vittorio, alla batteria, e Eraldo Mancini e Guido Prosperi alle chitarre; i figli: Benito, chitarra e fisarmonica; Fiorella, organo elettronico; Pina alla batteria e Liliana al tamburello. Negli anni ’50, mediante un esame alla RAI, fu promosso ed invitato a suonare al “Microfono è vostro” col mandolino. Non andò per ragioni di lavoro…..”

L’attività di musicista e maestro di musica di Federicuccio continuò incessantemente fino agli anni settanta, morì nel 1976.

IL CANTO ALLA MIETITORA AD ARTENA

a cura di Bruno Sorani

Nella memoria di molti anziani artenesi è ancora vivo il ricordo di canti appartenuti ad un mondo arcaico, legati alla sacralità della terra, quella stessa terra fonte esclusiva del loro sostentamento fino a mezzo secolo fa.

Fra questi frammenti di memoria di una tradizione ormai disgregata, ricorre spesso il riferimento ad un particolare canto detto “alla mietitora” o “cantà a mmete”.

Così Padre Girolamo Mele (1879-1973) nel suo manoscritto che egli stesso chiamò “notiziole” sulla storia di Artena ricorda : “…Nella mietitura i canti rappresentavano il delirio era una vera festa. Già la mattina presto lungo la strada per recarsi al campo, non mancava il suono dell’organetto, cioè la fisarmonica. Un signore che aveva molto grano da mietere, la mattina conduceva i suoi operai a suono di tamburo…”.

Lo stornello alla mietitora cantato dai braccianti della zona lepina e della valle Latina è composto di strofe che hanno la struttura metrica della terzina in endecasillabo. Generalmente il primo verso ed il terzo rimano tra loro ed il secondo è assonante (il secondo verso è ripetuto).

Un canto di lavoro che veniva eseguito dalle squadre di braccianti addette alla mietitura: le così dette “gavette”.

Il ritmo e la melodia del canto scandivano i movimenti dei mietitori che in questo modo riuscivano ad avanzare lungo la “fila” ad essi assegnata in modo uniforme, lavorando tutti con la stessa intensità.

Abitualmente una gavetta era formata da quattro persone: tre tagliatori, il capo gavetta o “capo taglia” che precedeva il gruppetto (normalmente il più capace dei quattro), lo “stroncone” che seguiva il primo, il “cotone” ed in ultimo il “legarino” che raccoglieva in fascine (“gregne” o “regna”) il grano tagliato dai tre che lo precedevano.

Le gavette venivano assoldate non soltanto per lavorare nel territorio di appartenenza ma anche nei comuni limitrofi.

Questa “migrazione” ha determinato il dilagare della conoscenza del canto fra i braccianti, infatti esso è riscontrabile in tutta l’area dei colli albani fino alla Ciociaria, ed è caratterizzato da linee melodiche a volte diverse ma con la medesima struttura metrica.

L’importanza del canto alla mietitora nel ciclo produttivo della raccolta del grano affiora in alcune testimonianze da noi raccolte da ex braccianti:

“…quando si sceglievano i mietitori per la gavetta essi dovevano saper mietere e saper cantare…” . Naturalmente il canto ha mantenuto la sua funzione originaria, fin tanto che la mietitura è stata effettuata manualmente (approssimativamente intorno agli anni cinquanta del ‘900).

Durante la raccolta del grano il canto veniva intonato senza alcun accompagnamento strumentale. Era eseguito “a distesa” con un notevole volume sonoro. La voce doveva coprire ampi spazi affinché potesse arrivare il più lontano possibile per consentire alle altre gavette di interagire nella dinamica del canto.

I testi, pregni di doppi sensi, così come è tipico di molte altre forme di canto di tradizione orale, potevano essere “a dispetto”, ossia dei veri e propri sfottò che avevano come caratteristica primaria la provocazione verbale, capace di portare i cantori a “duellare” aspramente tra loro o di contestare il trattamento dato loro dai “padroni” durante il lavoro.

Fiore di aglietto

E ce so tenuto sempre jo capo matto

Prima che moro jo giudizio metto

Bevimo sempre a chella funtanella

Gliò possino ammazzaglio jo capotaglia

Che non la ghiede mai la cupella

IL CANTO DELLA PASSIONE DI GIULIANELLO

INFORMAZIONI TRATTE DALLE RICERCHE DI RAFFAELE MARCHETTI E DAVIDE DOCCIOLI

Con il termine Passione, o canto della Passione, si designa quel genere di canto paraliturgico tradizionale che ha ancora oggi larga diffusione, fin dal Medioevo, soprattutto nell’Italia centrale e meridionale e che si esegue in particolare nei riti e nelle pratiche devozionali, generalmente processionali, del Venerdì Santo.

Il canto della Passione di Giulianello è una preghiera cantata, ancora in uso, che viene eseguita processionalmente dalle porte del piccolo borgo medievale di Giulianello. Un gruppo di donne contadine di ritorno dai campi, il Venerdi Santo alle ore 15, si reca a visitare il Sepolcro allestito nella Chiesa (una bara con il corpo di Gesù deposto dalla croce, con intorno lumi ad olio e molti fiori di campo). Con la loro vasta gamma timbrica, le donne eseguono un canto polivocale a due modi per interno e per esterno, con voci soliste melismatiche, basso e coro.

Raccontano la morte di Gesù descritta attraverso il dolore di una mamma del popolo che perde un figlio. Appartiene al filone del Planctus Mariae di Iacopone da Todi. Sia le frasi musicali (soprattutto il modo per interno) sia il testo portano alcuni studiosi a ritenere alcuni versi di origine arcaica.

Il canto è tramandato e custodito ancora oggi da contadine, tra cui alcune analfabete, che lo hanno ricevuto per sola tradizione orale.

Fino a pochi decenni fa, il canto della Passione veniva intonato sui campi nei giorni che precedevano la rappresentazione del Venerdì Santo.

Questa pratica doveva intendersi come una sorta di preparazione spirituale al rito, che diveniva di giorno in giorno più intensa con l’approssimarsi della Pasqua. In effetti, le donne incominciavano a cantare in occasione dello “sdrapponà”, che iniziava alla ripresa del ciclo vegetativo e dunque qualche settimana prima dell’inizio della Quaresima. Nei primi giorni inframmezzavano la Passione con canti tipici di lavoro; successivamente, avvicinandosi la Pasqua eseguivano quasi esclusivamente il canto della Passione, ed anche il livello di partecipazione emotiva saliva con l’avvicinarsi della Settimana Santa.

Durante la settimana di Passione, altre attività rituali preparavano alla morte e resurrezione di Cristo, e fra esse la recita delle “Massime eterne” e la “questua”.

Quest’ultima prevedeva che i giovani si recassero casa per casa al fine di raccogliere legna e olio. Durante le fasi della raccolta, i questuanti erano accompagnati dal suono dei tric-trac eseguito da alcuni di loro. La legna sarebbe stata arsa nella notte del Giovedì Santo, mentre l’olio avrebbe alimentato i lumi presso il Sepolcro che veniva allestito (“incamerato” così recita testualmente il canto della Passione) all’interno della chiesa di S. Giovanni Battista.

All’indomani della morte di Cristo e fino alla resurrezione, agli stessi ragazzi era anche affidato il ruolo di sostituire le campane con i tric-trac, a mezzogiorno e durante l’Ave Maria, per avvisare della pausa e della fine dei lavori del giorno. Tutto convergeva in un clima crescente di “spiritualità”, fino all’epilogo del rito: il Venerdì pomeriggio.

Almeno dalla metà dell’Ottocento, gli affittuari del latifondo che occupano la quasi totalità dei terreni di Giulianello (oltre duemila ettari) assumevano, per lavorare i campi da lungo tempo lasciati incolti, manodopera reclutata nei paesi limitrofi e nell’entroterra ciociaro: questi braccianti stagionali erano i cosiddetti gavettari.

Gli affittuari dalla fine del Settecento ebbero in fitto l’Agro Romano dai rampolli della borghesia cardinalizia i quali, senza alcuna capacità né volontà di utilizzare i loro vasti latifondi e in crisi economica, erano attratti dall’idea di una rendita che, per quanto minima, consentisse loro dei profitti senza alcun particolare impiego di energie. Gli affittuari tentarono di reperire manodopera a basso costo per realizzare sempre maggiori guadagni, approfittando della crisi dell’economia silvo-pastorale ciociara che spingeva moltissimi braccianti ad “emigrare” nell’Agro Romano in cerca di lavoro. Nel territorio a ridosso dei monti Albani e Lepini prevalevano bosco e macchia, mentre la già modesta parte di territorio destinata ai lavori agricoli, a causa dell’abbandono in cui era stata lasciata, si era andata inselvatichendo. Fu così che i “mercanti di campagna” presero in affitto i latifondi e cercarono di sfruttarli per la maggiore estensione possibile, procedendo a un ampio disboscamento, detto in gergo “cioccatura” e da una successiva aratura degli stessi, detta in gergo “scossura”.

A questo destino non si sottrasse Giulianello, il cui territorio si estende tra gli ex feudi di Giuliano e di Torrecchia. Fu così che molti braccianti ciociari vennero reclutatati, intorno alla metà dell’Ottocento, dagli affittuari dei feudi per i lavori di disboscamento e di aratura, e in seguito di semina e raccolta del grano. Tra i lavori particolari ve ne era uno, detto “sdrapponà” ovvero strappare con le mani la vegetazione selvatica, composta particolarmente da spini e cardi, avvolgente le piante, che si rendeva necessario con la ripresa del ciclo vegetativo.

Si trattava di un lavoro duro e faticoso, affidato alle donne.

Tale lavoro veniva effettuato all’approssimarsi della Pasqua. Ed è proprio durante questo lavoro estenuante, compiuto per tanti giorni consecutivi, che le donne di Giulianello intonavano il canto della Passione.

L’OTTAVA RIMA POPOLARE

a cura di Bruno Sorani

Ancora oggi in alcune aree rurali dell’Italia centrale, soprattutto nelle regioni del Lazio, dell’Abruzzo e della Toscana, “sopravvive” l’antica tradizione del “canto a poeta” o “canto a braccio” o ancora “poesia improvvisata in ottava rima”.

Il canto affonda le proprie radici nel trecento, e “…costituisce una delle più straordinarie e complesse tradizioni di letteratura orale dell’Europa occidentale…” (Giovanni Kezich “I poeti contadini” Bulzoni Ed.).

Diffusissima nei secoli passati, l’ottava rima popolare, è giunta fino ai nostri giorni con la medesima struttura stilistica e tematica delle sue origini, fattore questo che la rende unica rispetto a tutte le altre forme orali artistico-tradizionali: dopo sette secoli di storia risulta praticamente intatta.

Lo schema esecutivo è basato sulla formula metrica dell’ottava ovvero otto endecasillabi rimanti in AB AB AB CC, mentre l’improvvisazione può spaziare da dotti riferimenti di poesia epica – cavalleresca, fino a citazioni di poeti classici come Omero, Virgilio, Dante.

La straordinaria capacità dei poeti improvvisatori non passò inosservata a grandi scrittori del passato come Goethe, Andersen, Montagne, Croce, i quali assistevano stupefatti alle performance dei poeti a braccio, spesso analfabeti o con bassa scolarizzazione, “…non sa nè scrivere nè leggere. Ma nella sua tenera età, avendo in casa del padre uno zio che leggeva tuttavia in sua presenza l’Ariosto et altri poeti, si trovò il suo animo tanto nato alla poesia che non solamente fa versi di una prontezza la più mirabile che si possa, ma ancora ci mescola le favole antiche, nomi delli dei, paesi, scienze, uomini clari, come se fusse allevata agli studi. Mi diede molti versi in favor mio. A dir il vero, non sono altro che versi e rime. La favella elegante e speditissimo…” (Montaigne – Bagni di Lucca 1581).

I cantori spesso si misurano su temi a contrasto, una sorta di sfida dove i contendenti cavallerescamente non decretano nè vincitori nè vinti, ma poeti che si confrontano in un percorso finalizzato all’accrescimento delle proprie doti, poiché soltanto praticando il canto essi possono mantenere viva la capacità di improvvisare nello spazio di pochi secondi versi di buon valore stilistico.

Di sovente i poeti, nelle loro esibizioni, ricevono i temi da trattare dal pubblico e, dopo aver salutato con una ottava i convenuti, iniziano i loro “duelli”. Possono improvvisare per ore coinvolgendo con battute, provocazioni o riferimenti di vario tipo sia i poeti che il pubblico presente.

Un’altra particolarità del canto in ottava rima, che rende ancor più difficile l’esecuzione, è rappresentata dalle “ottave concatenate” , o meglio la rima che chiude l’ottava del primo cantore, dovrà obbligatoriamente rimare con il primo verso che improvviserà il poeta successivo, e così via.

La memoria del canto in ottava rima, oggi ad Artena è vivissima. Dalle testimonianze orali emerge il ricordo delle esibizioni dei cantori a braccio nelle osterie e nelle feste. Attualmente l’area compresa nel territorio del “Vulcano Laziale” (cit. Raffaele Marchetti) è considerata, dagli etnomusicologi, dagli studiosi e dagli appassionati, un luogo di riferimento del canto dell’ottava rima, al pari di località che storicamente detengono questa tradizione (Maremma toscana, monti della Tolfa, Alta Sabina, ecc.).

A dare maggiore impulso alla tradizione del canto improvvisato in ottava rima ad Artena, il 1 febbraio 1997, dalle radici del “Circolo dell’ottava rima” fondato da Ezio Bruni nel 1992, è nata l’Associazione A.P.O.R.I.A. (Amanti Poesia Ottava Rima Improvvisata Associati) con lo scopo di studiare e riproporre la tradizione appartenuta alla civiltà pastorale e contadina, del canto della poesia improvvisata in ottava rima.

L’associazione, per circa dieci anni, sotto la guida di Raffaele Marchetti, ha organizzato eventi e convegni di studio dedicati all’ottava cantata, ai quali hanno partecipato la maggior parte dei poeti italiani in attività, e studiosi tra cui ricordiamo: Giovanna Marini, Alessandro Portelli, Giorgio Adamo, Maurizio Agamennone, Giovanni Kezic, Alfredo Martini, Ambrogio Sparagna, Roberta Tucci.

Nell’ambito degli incontri l’ottava cantata è stata spesso messa a confronto con altre forme di improvvisazione (i cantori improvvisatori della Corsica, i Tenores ed i poeti improvvisatori sardi, l’improvvisazione metropolitana dei rappers).

Negli anni successivi l’evento annuale dedicato all’ottava rima si è trasferito da Artena a Giulianello (Lt) dove ancora oggi viene inserito nell’ambito della manifestazione denominata “Il Lago Cantato”.

Quando già a Roma la nascita di Cristo si celebrava il 25 dicembre, nella Chiesa d’Oriente si continuò a solennizzarla il 6 gennaio, e ciò allo scopo di sostituire una precedente festa pagana dedicata alla nascita di un Dio, identificato con il sole, e consacrata con la benedizione delle acque. Non conoscendosi la data della nascita del Redentore, era stata scelta quella del suo battesimo nel Giordano, che essendo la prima manifestazione (= epifania, in greco) divina, diede il nome alla festa. Pertanto l’Epifania è una festa di inizio anno ed è collegata con il Natale. Siccome poi nell’ambito della religione mitraica, il 6 gennaio si festeggia la venuta dei Magi, sacerdoti persiani, la Chiesa di Roma ha concluso il ciclo natalizio dedicando quel giorno all’adorazione dei Re Magi: così la sequenza dei riti è stata ordinata e armonizzata in modo da sostituire completamente, e insieme abolire, il sottofondo pagano.

Da queste premesse discendono le tradizioni popolari relative alla Befana L’etimologia della parola befana è da ricondursi al greco epifáneia (mostrarsi, presentarsi). Col passare del tempo, attraverso un processo di “corruzione lessicale” venne modificata in bifanìa, befanìa, befana.

In alcune regioni come Romagna e Veneto viene chiamata Pasquetta con allusione alla Pasqua come massima festa del nuovo ciclo annuale, di cui l’Epifania è la prima manifestazione. L’usanza dei doni è tipica di tali feste e da essa prende vita la personificazione della Befana.

E ai doni alludono sempre le Pasquelle, cioè canzoni che nelle Marche, in Abruzzo ed in altre zone dell’Italia centrale, è usanza cantare davanti alle case la notte dell’Epifania.

Tratto da “Il folklore—tradizioni, vita e arti popolari” a cura di Paolo Toschi

LA PASQUELLA A VELLETRI

Tratto dal volume “La tradizione della Pasquella a Velletri”

di Roberto Zaccagnini

La Pasquella è una forma di canto popolare che viene eseguita la notte dell’Epifania nella campagne di Velletri.

Si tratta di un canto augurale che si conclude con la richiesta di doni e cibarie. Conosciuta con nomi diversi, la tradizione della Pasquella appartiene a varie regioni d’Italia e la sua origine è probabilmente abruzzese: sarebbe stata portata nelle campagne romane dai pastori che d’inverno scendevano in queste aree per la transumanza.

I Pasquellari che compongono una squadra, detta cavetta, sono solitamente quattro: oltre al cantore che porta il cesto per raccogliere i doni, sono presenti altri tre suonatori muniti di tamburello, fisarmonica e caccavèlla. Durante la notte della Befana i pasquellari si pongono nei pressi di una casa e iniziano a suonare la Pasquella; alla fine del canto, se il padrone di casa è disposto ad accettare i pasquallari, apre leggermente la porta o la finestra e la squadra può entrare in casa. Nell’ingresso vengono preparate bevande, cibarie e altri doni; solo dopo aver consumato i cibi c’è l’incontro con i padroni di casa e i pasquallari possono, a richiesta, continuare a cantare e suonare in casa.

Della Pasquella abbiamo una traccia letteraria nella Roma della seconda metà dell’800, ma non era praticata dai pastori dell’agro romano, bensì da quei pastori abruzzesi che d’inverno qui transumavano…. Ora, vediamo che proprio nelle regioni delle Marche e degli Abruzzi, i testi di tradizioni popolari collocano l’usanza delle Pasquelle, mentre proprio di queste regioni sono originarie molte famiglie stabilitesi in Velletri, specialmente nel territorio rurale, nella prima metà del ‘900. E non può sfuggire l’assoluta identità di alcune strofe della Pasquella velletrana con quelle attestate in Abruzzo.

Perciò, la probabile datazione dell’inizio della Pasquella a Velletri può coincidere col periodo di maggior affluenza di marchigiani e abruzzesi nel territorio. Ed escludendo la presenza della Pasquella a Velletri nel 19° secolo, per assenza di citazioni in letteratura, ed accettando le testimonianze di concittadini nati all’inizio del 20° secolo, che la ricordano, possiamo credibilmente datare l’inizio della Pasquella a Velletri nel primo quarto del 20°secolo.

NOTE DI VIAGGIO

Di Raffaele Marchetti

Tratto dalla prefazione al CD “Il vulcano laziale” edito da Finisterre

Questo viaggio musicale attraversa la cultura delle comunità dei pastori e dei contadini che hanno abitato la conca che si diparte dal lato sud del Vulcano Laziale (più noto come Colli Albani) che con Lariano e Giulianello raggiunge le prime propaggini dei Monti Lepini (Artena, Roccamassima, Cori), nelle province di Roma e di Latina.

Da queste parti fino alla metà del 1900 si è sempre vissuto di pastorizia e dei frutti della terra. Alla fine della seconda guerra mondiale, non appena intercettate altre fonti di reddito, la gran parte delle persone ha abbandonato la vita contadina sovente piena di fatiche, stenti, umiliazioni e fame. In tanto girare ho incontrato molti “informatori”, che ancora praticano particelle di quella cultura, confusa, spesso contaminata con il nuovo mondo nato dall’Italia delle industrie e del cemento, e registrato tante musiche “dal vero”, esecuzioni raccolte nella loro spiritualità, nelle case, nei campi, in osteria. Centro focale del mio percorso è stato il piccolo borgo di Giulianello, dove vivo e sono nato.

Tutto è iniziato vicino alla Pasqua del 1975, quando arrivò una telefonata di Sandro Portelli che voleva registrare il Canto della Passione. Parlai con nonna e lei mi disse che veniva eseguito da Amabilina, da Cleofe, da Lalla in occasione del Venerdì Santo.

Andai a trovare Amabilina Ceccarelli la quale mi informò che il rito era stato interrotto da uno o due anni perché il Parroco non lo riteneva più attuale.

Insistetti perché lo riprendessero ancora per una volta e lei “senza promettere niente” si impegnò a tentare di convincere le altre.

Quel Venerdì Santo all’Arco di entrata del paese arrivò il gruppo delle Donne della Pasione. Cantavano un canto straziante con voci dai timbri molto diversi l’una dall’altra che si fondevano però molto bene insieme.

Una “alzava” e le altre facevano il coro. Nel coro qualcuna teneva “lo basso”. Insomma, come ci spiegarono Lalla e Cleofe: “chi arza, chi fa lo basso e chi lo coro”.

Vivevo in paese con quelle donne, frequentavo da sempre le loro case ma del Canto della Passione non ne sapevo niente. Da allora ho accompagnato le Donne ad eseguire il Canto in tante occasioni; accanto alla Passione, goccia a goccia, mi hanno fatto riscoprire un repertorio di canti di straordinaria bellezza. Lo stare insieme è servito a riaccendere in loro la memoria, grazie anche alla presenza di Giovanna Marini, che per decenni non ha mai smesso di incoraggiarle e spronarle. Tutto questo patrimonio lo avevo rimosso, lo pensavo inutile e superato. Mostrare interesse per quei canti è servito a dare coraggio e a rinverdire la memoria.

Un altro incontro importante è stato quello con l’antica arte del canto improvvisato in ottava rima. Ho avuto modo di partecipare a numerose gare di poesia e ad incontri “a tavolino”, quando il poetare si svolge dopo un pasto, liberamente intorno alla tavola. L’occasione mi venne data da Ezio Bruni ad Artena nella sua “Casa della poesia” dove conobbi i toscani Edilio Romanelli, Ennio De Santis, Mauro Chechi, Rustici, Ciolli; gli abruzzesi Urmare Ciambotti detto Scopparola, Rinaldo Adriani e i laziali Paolo Santini e Pietro De Acutis da Bacugno, Adalberto Fornari e Mario da Palestrina, Stefano Prati, Maurizio Abbafati e Porfirio da Lariano, Renato Mattia da Valmontone, Palmieri da Colle di Fuori-Rocca Priora, e tanti altri.

Ma c’è tanta poesia anche in tutti i musicisti conosciuti e frequentati assiduamente in tutti questi anni. Intere famiglie di artisti, come quella di Raffaele Rocchi detto Tamburino da Giulianello, i Marsella di Velletri, i Belli del Monte Artemisio a Velletri conosciuti nell’osteria di Eligio o i fratelli Talone di Artena, figli di quel genio musicale di Federicuccio.

A tutti loro questo disco è dedicato.

Raffaele Marchetti

Di Ettore De Carolis

Tratto dalla prefazione al CD “E’tanto tempo che non recantavo” edito da Finisterre

Mi sembra incredibile che ancor oggi, uscendo di soli pochi chilometri dalla città di Roma, si possano con un po’ di attenta ricerca ritrovare, e ad uno stadio di assoluta autenticità, canti di una civiltà contadina e pastorale praticamente ormai scomparsa.

Basta ascoltare quel canto “a singhiozzo ridente” da noi ripreso a Marcellina. con cui si apre questa raccolta.

Un canto di quella forma polivocale arcaica, detta “a pennese”, o “all’appennese” riscontrabile solo in quel di Marcellina e dintorni, nella conca o vallata, sotto Montecelio, Sant’Angelo, Palombara e San Polo… tra i Monti Cornicolani e i Lucrètili, nella Provincia di Roma. “A Marcellinu se fa lo meglio canto all’appennese…” ci ha detto Mariano Cecchetti, preparando la cantina in attesa di “rimettere” il vino nuovo Per ”riprendere” questi canti nella loro essenza, mista di dolce passionalità e di ironia beffarda, occorre entrare nelle case di questi vecchi cantori: star proprio assieme a loro.

Solo così ne viene fuori il “singhiozzo ridente”. Senza “zanzare” attorno a disturbare quell’intimità nella quale, e soltanto nella quale, essi si possono esprimere pienamente. Senza microfoni puntati.

Senza “appuntamenti” per “registrazioni” artificiose ed artificiali. E con allegrezza, con allegrezza!!!

E allora ti puoi ritrovare a sera un Antonio Cecchetti seduto serissimo a tavola (…pane, formaggio, olive, salame e vino) con in testa un elegantissimo cappello di feltro “alla Jelly Roll Morton” nel piccolissimo “pertugio” di Pierino a mangiare e a cantare, intenso e ispirato. Andare con loro nei campi. Salire sulle barrozze, coi bovi. E ti ritrovi un Pierino (Alessandrini), a lavorare”vero” e non finto, come ogni giorno “colli bovi e co’ la barozza”.

Deve guidare li bovi “da domare” sul campo scarrupato, non può fingere, se no la barozza “fa mola!”

E canta sempre, sul carro, e canta pure sul trattore…

Sono invece sparite tutte le zampogne, che sono stati gli strumenti musicali più importanti di quella civiltà. “Il suono inconfondibile della zampogna, la fida compagna della nostra rustica popolazione…” ricordava Giorgio Nataletti alcuni decenni fa. Da ogni dipinto o incisione o stampa, e da tante testimonianze letterarie, si desume che questi luoghi pullulavano di zampogne.

Zampogne grandi, con otri di pecora e di capra, che si suonavano in solitudine in montagna, oppure in riunioni festose.

E nelle danze sull’aia, e praticamente ogni sera nei paesi, nell’osteria e nelle strade, nei paesi della provincia ma pure nelle osterie e nelle strade del centro di Roma.

Il tipo più diffuso era a quattro canne: due bordoni; e poi una “canterina” (femmina) e un “trombone” per melodia e accompagnamento. La nomenclatura delle canne variava da luogo a luogo. Le ance erano di tipi differenti, anche in località molto vicine. Ad Arsoli (dette “trombette”) e ad Anticoli, Roviano, Vicovaro (dette “zampogniche”) erano usate le piccole cannucce intagliate. A poca distanza, a Jenne, ad Affile, a Gerano, a Marcellina, venivano invece usate ance doppie.

Sono scomparse totalmente le zampogne, accompagnate da quello strano odio nei confronti dello zampognaro da parte delle mogli di tutti gli altri uomini del paese. Un inossidabile odio verso questi “satiri bevitori” che fuorviavano le virtù dei loro mariti… Sono scomparsi (fisicamente) anche quasi tutti gli strumenti, spesso distrutti con rabbia, con vergogna… I ceppi e le canne bruciati nel camino… come fossero streghe malefiche… come oggetti di altra epoca, da dimenticare. Sembra una storia strana ma basta andare a chiedere a Jenne, ad Affile, ad Arsoli, a Gerano…

Odio, vergogna e felicità di sbarazzarsi definitivamente, anche nella memoria, di questi malefici strumenti di un qualche peccato, del disordine pubblico… Qualche tempo fa, chiedendo informazioni a persone di una certa età e originarie di luoghi che mi interessavano, ho sentito: ad Amatrice le zampogne? ma quando mai!!! Ad Agosta le zampogne? ma quando mai!!! Pensate… questo accade ad Amatrice; e nella Valle dell’Aniene…; cioè tra ì massimi luoghi d’espressione della “letteratura zampognara” del Centro-Italia.

Ma anche molti altri strumenti musicali sono quasi scomparsi, spesso semplicemente lasciati morire come le vecchie madie, o i setacci, o i gioghi dei bovi… Mandolini, come quelli con le doghe rivoltate in giù e quelle chitarre strette di vita, con i “bassi volanti’, … si diceva così.

E i flauti pastorali di canna (zufolo, ciùfolo, ciufulèttu), di legno di ornello, dì acero, di noce… e dì corteccia… nella stagione “quanno comincia a nasce’ la foglia, che le piante ci hanno il succo, periodo Aprile-Maggio…”, la corteccia scivola meglio.

I buchi si facevano coi “paletti” dì ferro, poi si metteva il “bastone” di ginepro, oppure d’ornello, di castagno, dipendeva da quello che c’era a portata di mano… Si cercava un pezzo di ornello liscio, particolarmente giovane, si batteva col coltello in modo che la corteccia uscisse tutta intera, si faceva la linguetta… in genere un solo foro, ma anche tre, a volte.

E i tanti tamburelli, lo strumento ritmico per eccellenza dell’area, con i sonagli e i fili di metallo sotto la pelle tesa, strumento delle donne di Anticoli Corrado, di Tivoli, di Vicovaro.

E le voci. Sono andate via anche tante voci come molte di quelle che avevamo registrato negli anni intorno al 1970.

Molte altre resistono, come quelle di questo ultimo periodo di ricerca; altre ancora verranno.

Ettore De Carolis

LA BANDA

“…si formarono le bande musicali, quella formata nel convento dei frati diretta da Federico Talone; quella formata nel convento delle suore direttada Felicetto De Angelis, che suonavano nelle ricorrenze….“

(racconto di Pasquale Talone)

Non è facile definire con esattezza cosa sia una banda; o meglio, le definizioni attualmente diffuse sono estremamente generiche e non chiariscono in che modo essa si differenzi realmente da altri tipi di complessi strumentali.

Le origini della banda sono state, e sono tuttora, oggetto di discussioni e polemiche fra studiosi. La genericità della definizione di “banda”, infatti, non permette di datare precisamente la sua origine e anzi ha generato considerazioni diversissime fra loro. Se per banda si intende semplicemente un complesso di fiati e percussioni che suona prevalentemente all’aperto, la sua nascita può essere fatta risalire a molti secoli prima di Cristo.

Se però consideriamo quali elementi determinanti al fine dell’identificazione della banda la sonorità, l’uso di determinati strumenti, un certo tipo di repertorio e una particolare organizzazione, le sue origini possono essere poste intorno al XVIII secolo. Se infine s i considera fondamentale la presenza di alcuni strumenti (come il sassofono ed il clarinetto) e di un repertorio proprio, la nascita della banda non può essere collocata prima della metà dell’Ottocento. Molti musicologi affermano che la storia effettiva della banda abbia inizio dopo l’invenzione dei pistoni e dei cilindri (ovvero nella prima metà del sec. XIX) e ancor più con l’introduzione del sassofono.

Fattori determinanti nella definizione di un gruppo come banda sono l’organico e il tipo di musica eseguita, insieme alle occ asioni di esecuzione. L’organico della banda differisce notevolmente da quello dell’orchestra: questo fattore dovrebbe essere sufficiente di per sé ad evitare fastidiosi confronti tra i due tipi di complessi strumentali. Tuttavia, un altro elemento contribuisce a sottolineare ulteriormente la differenza: il fatto che le parti strumentali siano eseguite da un solo strumento o da più strumenti ciascuna. Infatti le partiture per fiati per banda richiedono più di un esecutore per una stessa parte. Un altro punto contribuisce ad un’ulteriore differenziazione tra i due tipi di complessi musicali: la competenza musicale. Con ciò non si vuole cadere nel luogo comune che la banda suoni male e l’orchestra suoni bene, si intende invece porre l’accento sul fatto che la banda funge molto spesso da centro di formazione musicale dei propri membri mentre, per accedere ad un’orchestra, è richiesta una solida preparazione musicale (questo discorso è tuttavia applicabile unicamente alle bande di paese e perde la sua validità nel caso delle bande militari). La Rivoluzione Francese costituì un momento di grande importanza nella formazione della banda nel senso moderno del termine. Infatti, con essa cambiò radicalmente il modo di usufruire della musica: tutte le feste iniziarono ad essere celebrate all’aperto, perché il teatro era considerato elitario e in tutti i casi troppo piccolo per accogliere il numeroso pubblico.

Dunque, l’influenza della Rivoluzione Francese sulla musica è in primo luogo un’influenza che ne muta la funzione, o per lo meno la allarga a dismisura, inserendola come elemento essenziale in ogni occasione della vita pubblica e, di conseguenza, ampliandone l’utenza in modo straordinario.

Grazie a questa improvvisa espansione delle occasioni di esecuzione, nonché al grande sviluppo di numerosi strumenti a fiato nel corso degli anni precedenti (in primis il clarinetto), la banda si sviluppò in modo notevole. Si può dunque sostenere che la nascita della banda, intesa come struttura avente caratteristiche simili a quella odierna, coincida con lo sviluppo di un pubblico di tipo popolare, sia perché vasto come numero, sia perché nella maggior parte dei casi composto da membri delle classi subalterne. Con la nascita della banda moderna si ha la diffusione di una nuova forma di spettacolo, caratterizzato dall’avere la piazza e la strada come scenario e dalla gratuità della sua fruizione. Infatti da questo momento la banda ha avuto un grosso valore divulgativo della musica colta, parliamo di musica operistica e sinfonica di difficile fruizione soprattutto nei piccoli paesi, dove la banda era l’unico modo con cui il popolo poteva ascoltare Verdi, Rossini o Puccini con le trascrizioni fatte spesso dai maestri stessi per questi organici. Numerosi fattori hanno concorso, nei secoli, nel darle l’aspetto che possiede nella sua forma moderna: le trasformazioni delle società, gli sviluppi tecnici degli strumenti a fiato, le nuove occasioni di esecuzione hanno fatto sì che la banda si sviluppasse sempre più, fino a raggiungere lo splendore del nostro secolo. La banda può, in conclusione, essere considerata un mezzo di diffusione di un repertorio colto (ma non solo di un repertorio, è il caso di aggiungere) che genera trasformazioni nella tradizione popolare (tramite l’introduzione di nuovi generi musicali), e permette così anche l’acquisizione di nuove forme da interpretare e modificare.

Fonti web: la musica popolare e amatoriale

UN PROGETTO CHE MI STA A CUORE

Tratto da “Le voci dell’Anio” di Ettore De Carolis musiche tradizionali

della valle dell’Aniene – Squilibri editore

…un lavoro di ricerca sulle radici musicali della (mia) terra “Equo-Simbruina”…

E’ un’ampia zona del Lazio Centrale, attorno alla parte superiore del bacino dell’Aniene, una terra di caratteri e costumi ciociari, anche se non fa parte della Ciociaria in senso stretto. Una zona sostanzialmente montuosa che dalla dorsale dei monti Simbruini, Cantari, Ernici – attraverso i monti Affilani, Ruffi e Prenestini – si estendefino ai monti Tiburtini, Lucretili e Cornicolani. Territorio (al di la di Tivoli) degli antichi Equi, quella popolazione di Prisci Latini (cioè Latini di prima della fondazione di Roma), stanziata tra i territori (confinanti, limitrofi o vincitori) di Volsci, Ernici, Equicoli, Cicolani, Sabini, Marsi…

Gran parte del materiale (…) proviene dalle mie “registrazioni sul campo” , realizzate soprattutto negli anni Settanta. Altre ricerche (e relative registrazioni sul campo) le ho fatte in tempi recenti, recentissimi. Poi, ultime ricerche intendo farle ancora, all’inizio della primavera 2006, assieme ad Alessandro Mazziotti che, essendo un giovane virtuoso di zampogna di ciaramelle e di flauti, riesce a far rivivere ricordi e canti nei vecchi cantori… Zampogne perché in tempi non molto lontani questo territorio era dominato di suoni di zampogne: ma le ultime “sampiche” le abbiamo ritrovate nei mesi scorsi.

La zampogna ha accompagnato tutte le espressioni musicali di queste genti, ne ha influenzato il modo di cantare, di tenere i suoni lunghi e nasali. E’ stata presente in ogni convivio nuziale, in ogni occasione di danza, in ogni serenata, nei mattutini, nei vespertini, nel cantare la partenza, la solitudine, nelle processioni e in altre feste religiose.

Attraverso la musica degli zampognari, fondamentale espressione artistica della civiltà pastorale, si ha la possibilità di risalire intuitivamente quasi a una preistoria musicale. Il filo diretto è proprio la “sampogna”, strumento primordiale, rimasto più o meno inalterato nel corso di millenni, sia nella struttura che nei modi di impiego. Andare dunque “alla ricerca di suoni perduti” che sono naturalmente quelli popolari – canti, nenie, sonate, strumenti – ma anche forme linguistiche dialettali – motti, detti, espressioni, formule magiche, giaculatorie, non-sense – con il suono così “musicale” della cadenza dialettale. Ma anche “fonosfere” di lavoro: i cavallari, i mulattieri, i bovari, i pecorari ripresi proprio mentre “operano”, gridano, bestemmiano, incitando gli animali, e anche uccellatori (personaggi di altri tempi) mentre lanciano i loro richiami. Il repertorio sarà quello ricorrente in tutto il Lazio: canti alla mietitura e arie di campagna, spesso nella forma “a recchione” a “chiamata e risposta”; canti “a la biforghetta”, “a la carrara”, canti dei bovari e dei butteri, dei pastori; stornelli e fiori e forme “a la longa”, “a la stesa”; canti vari in ottava rima, “a la poeta”; invocazioni “magico-religiose” e invocazioni perché venga la pioggia; filastrocche infantili, “conte”, ninne nenne, proverbi e detti; canti religiosi, storie di santi, ecc.

E poi la musica strumentale: le zampogne della valle dell’Aniene, organetti e fisarmoniche ed anche l’armonica a bocca. E la serenata con la zampogna, e quella con l’organetto. E poi naturalmente il tamburello, di varie fattezze, a ritmare il saltarello, danza e forma ritmica fondamentale….

…Vorrei insomma raccontare bene i suoni di una “fetta” della mia terra natale….